开宗明义,我们来谈一下 “造作”。

这个词语是在“和谐号”动车的中间过道上,经过头脑风暴产生的。因为没买到坐票,站了3个小时,随之我们发现其实面对着一个时刻处于节奏性与规律性变化的对象(火车车窗)时,思考问题成了一种乐趣,就比如为工作室取名。

这个名字必须和我们的生活姿态、处世观念以及思维方式等息息相关,同时又浓缩了我们最核心的专业知识。它或许可以是一词多意、辩证自省、拆合皆可的。经过一番斟酌筛选,我们决定用“造作”一词。

首先,是因为它的批判意味,虽然这个批判的深度及其针对性,在我看来并不是很成熟,且和被批判对象一样,流于表面。

从建筑师的角度来说,我们周边的世界是奇怪的。被改革开放带入中国城市的“现代主义”思潮,拥有巨大的破旧规模和翻新效率,导致我们今天生活在一个几乎全新的城市,而这才仅仅过去30年。30年间,我们失去了引以为豪的城市归属感,也失去了用以描述一个城市迷人魅力的基本语言。

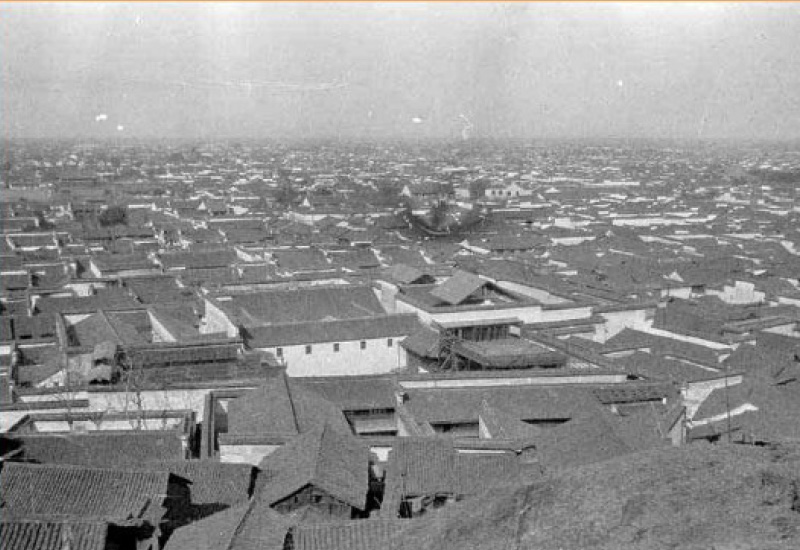

(图片来源于网络)

(旧新两个完全不同的杭州,2010,摄于杭州)

然而我们领会了什么是“现代主义”么?

怕是没有。

于是,在成为下一个美国之前,我们进入了建筑学语境下所谓的“20世纪末至21世纪初,改革开发中的中国式折衷主义”时期:

我们认为现代主义带来的是先进与科学的建造技术、功能完善、布局流畅,施工高效且维护方便,但缺点貌似是其设计逻辑过于单一,且讲究一蹴而就,导致失去个性魅力。于是我们又忽然开始缅怀“传统”。先是挖来别人的传统:“欧式风格”、“简洁欧式风格”、“法式风格”、“西班牙风格”、“日式风格”、“东南亚风格”……然后突然才意识到需要“地域性”、“本土化”来拯救与建立“场所”与“定居者”之间的共鸣。于是设计师们不约而同的想起了自己的祖宗,“现代中式风格”、“新中式风格”、“外洋内中风格”……面对哭笑不得的城市,我们只能自嘲一句:这是最“好”的年代。

建筑除了其构筑的本体,形式的再现,还是需要有审美的。而以上这些外化的 “风格”,仅是一种刻意且盲目的“装饰”,用肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frarnpton)在《建构文化研究》中引用阿道夫·路斯(Adolf Loos)评论维亚纳分离派(钟情于将一种统一的形式语言和风格扩展到空间、立面、平面布局、景观设计以及家具陈设等诸多方面)的话来说:“统统都属于矫揉造作的过度设计”。

是的,统统都属于矫揉造作的过度设计。

弗兰姆普敦认为建筑是一种围合的艺术,注重空间创造的抽象能力,而不是饰面艺术的装饰特性。建筑不仅应该体现其自身不同材料的表现力,而且应该能揭示世界存在的不同情形和方式。

这种揭示,必须是建构(tectonic)的。阿道夫·海因里希·波贝恩(Adolf Heinrich Borbein)在1982年的一篇哲学研究论文中指出:建构往往是指手艺和工艺产品的建造与制作。它更多的取决于是否正确运用手艺的规则,或者在多大程度上满足使用要求。同时,建构也结合领域的围合限制和场所的地形概念来创造空间。对这种“限制中的空间”,海德格尔曾在《筑、居、思》中描述:空间本质上是某种被设置出来的东西,某种置于其边界中的东西。

正是这种 “在限制的边界中,创新或再现某种通过人类特有的技艺建造、制作而成的空间”

成为了我们所谓的 造作 。

——沈悦